視細胞の違いによる見え方の違い(色弱者)

ここでは、視細胞の違いにより色覚の違いが発生するメカニズムや見え方の違いについてご紹介します。

色が見える仕組み

人の目の網膜にある視細胞には、光の明暗を感じる杆体と色の情報を感じる錐体があり、錐体には赤色を感じる「L錐体」、緑色を感じる「M錐体」、青色を感じる「S錐体」の3種類があります。

色覚タイプによる見え方の違い

人間の目が感じている波長のピークをグラフで表してみると、L錐体(赤)とM錐体(緑)のピークが近いことが分かります。P型とD型が比較的近い見え方をしているのはこのためです。

3色覚(旧: 正常3色型色覚) C(Common)型

眼科で正常色覚と診断される、3種類の錐体をもつ人のこと。発生する割合が最も多いことから、一般色覚者とも呼ばれる。

1型2色覚

P(Protanope)型

赤色を感じる「L錐体」が正常に機能しないことにより発生します。先天性色覚障がいの約25%を占めます。

2型2色覚

D(Deuteranope)型

緑色を感じる「M錐体」が正常に機能しないことにより発生します。先天性色覚障がいの約75%を占め、最も多いタイプです。

3型2色覚

T(Trianope)型

青色を感じる「S錐体」が正常に機能しないことにより発生します。発生頻度は非常に稀です。

区別がしにくい色と見分けやすくする工夫

「区別しにくい色の組み合わせ」とはどのようなものでしょうか。

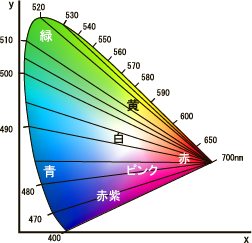

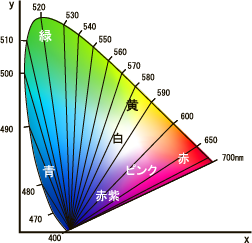

2色覚の人にとって同じ色に感じられる色は、xy色度図(光の色を(x,y)の平面座標で表したもの)で一直線上に並びます。この線上の色は、3色覚の人には異なった色に見えますが、2色覚の人には同じ色に混同して見え、これを混同色線と言います。

そのため混同色線から少し色相をずらすことで、それぞれの色覚タイプの方にとっても区別しやすい配色をつくることができます。

また色弱者は、コントラストの識別機能が一般色覚者よりも優れていると言われ、コントラストをつけたりディザリング処理をすることで見分けやすい配色を実現することができます。

1型2色覚の混同色線

2型2色覚の混同色線

3型2色覚の混同色線

| ピンク | ⇔ | 灰色 |

| 水色 | ⇔ | 灰色 |

| 黄緑 | ⇔ | 黄土色 |

| 青緑 | ⇔ | 灰色 |

| 薄い緑 | ⇔ | ペールオレンジ(薄橙) |

| こげ茶色 | ⇔ | 深緑 |

| 赤 | ⇔ | 緑 |

| 暗い赤 | ⇔ | 黒 |

| 暗い緑 | ⇔ | 黒 |

artienceのソリューション

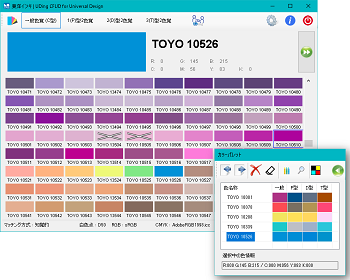

現在では、長年培った画像色変換技術を応用し、カラーユニバーサルデザインに対応した配色パレットを作成できる「Lioatlas® CFUD」や色覚タイプ別の見え方のシミュレーションとCUD対応の色変換ができる「Lioatlas® Simulator」といったカラーマネジメントツールを提供しています。

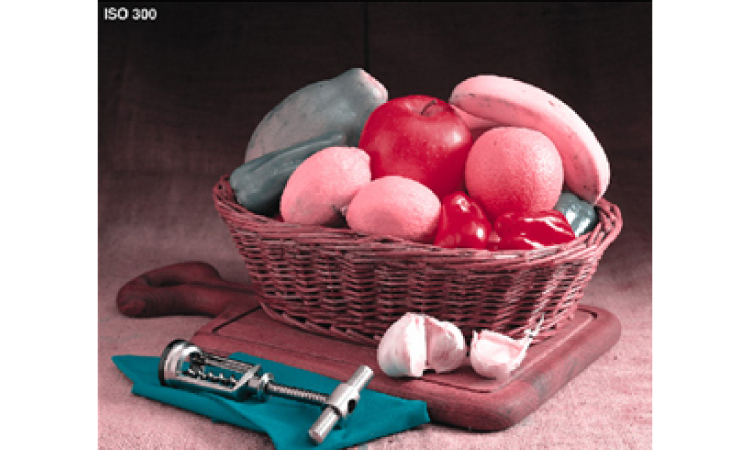

ディザリング処理

ディザリング処理とは、一般にはデータ変換時にノイズを混ぜることでエラーを最小限に抑える仕組みのことです。

artienceグループが提供する配色シミュレーション&変換ツール「Lioatlas® Simulator」のオプション機能「Lioatlas® Dither」では、市松模様や縞模様などのパターンでディザリング処理を施すことで、カラーユニバーサルデザインに対応しながらもデザイン変更を最小限に抑えたい、極力色相を変更したくないというニーズにお応えします。